Der Eichelhäher besitzt als ausgewachsenes Tier eine Länge von etwa 30-35cm, erreicht eine Spannweite von ca. 50-55cm und ein Maximalgewicht von ungefähr 150-200g.

Das festgestellte Höchstalter von Eichelhähern liegt sowohl in Freiheit als auch in Gefangenschaft bei 17 Jahren.

Das Flugbild des Eichelhähers erinnert an einen Specht bzw. an einen überdimensionalen Wellensittich. Der Flug ist ungleichmäßig wellenartig. Es folgen auf einige schnelle Flügelschläge wellige Gleitphasen.

Der kurze Schnabel des Eichelhähers ist schwarz gefärbt, die Beine fleischfarben. Der Rücken und die Brust sowie die Bauchregion dieses Hähers sind durchweg grau-braun-rötlich gefärbt. Der Bürzel, die Ober- sowie die Unterschwanzdeckfedern sind weiß bis weißgrau gefärbt, was einen deutlichen Kontrast zum restlichen Gefieders von G. glandarius erzeugt.

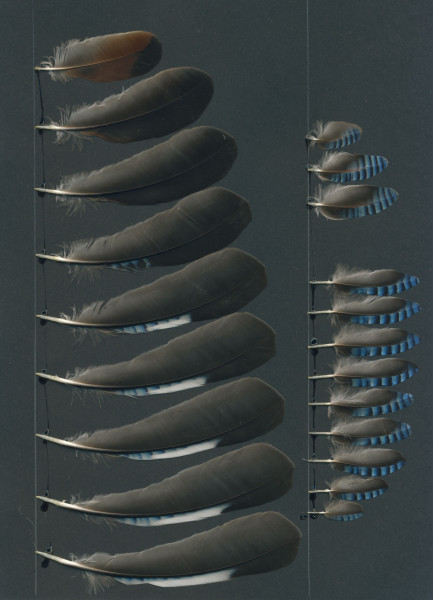

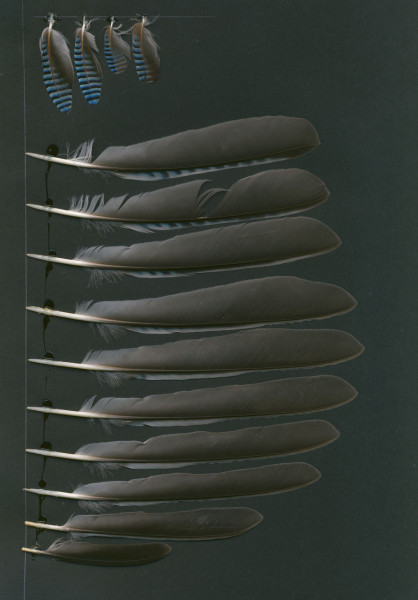

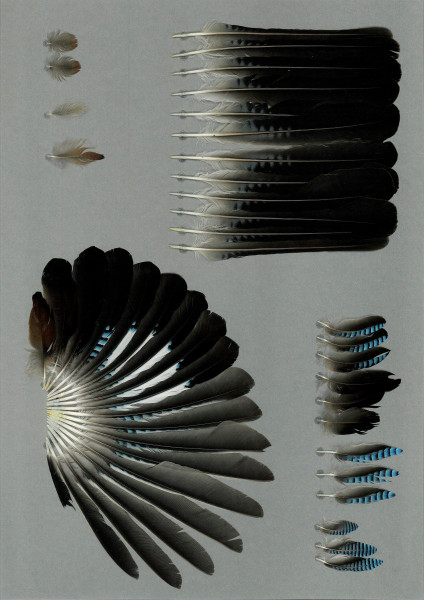

Die Flügel besitzen ein mehrfarbiges Erscheinungsbild. Die oberen, großen Handdecken besitzen eine glänzende, azurblaue Grundfärbung mit schwarzer Bänderung. Die Hand- und Armschwingen besitzen eine schwarzgraue Grundfärbung mit unterschiedlich großem Weißanteil. Von unten sind die Flügel nahezu komplett grauschwarz gefärbt.

Die Steuerfedern sind ebenfalls grauschwarz gefärbt, jedoch besitzen sie (je nach Unterart) eine mehr oder weniger stark ausgeprägte, leichte blauschwarz-Bänderung.

Da momentan nahezu 40 rezente Unterarten von G. glandarius bekannt sind, und gerade die Zeichnung der Kopfregion bei den einzelnen Unterarten teils stark variiert, wird an dieser Stelle auf eine Detailbeschreibung verzichtet.

Mehr über die Färbung der einzelnen Unterarten finden Sie unter:

Die Stimme des Eichelhähers ist in zwei Fällen sehr charakteristisch. Beide Rufe vernimmt man in baumreichen Habitaten (vor allem in Waldgebieten) häufig.

Zum einen sind hier die die Warnrufe, die aus einem eindringlichen, sich schnell wiederholenden Krächzen bestehen ("Chräh-Chrih-Chräh") und ein wenig an das "Schimpfen" eines Wellensittichs erinnern, zum anderen ein sich wiederholender "Dschääh-Dschääh"-Ruf. Weiterhin hört man des öfteren auch einen dem Mäusebussard ähnlichen "Piau"-Ruf.

Der Eichelhäher ist überzeugend in der Lage, die Rufe anderer Vögel - und sogar Fremdgeräusche - nachzuahmen.

G. glandarius besiedelt in Mitteleuropa Nadel-, Laub- und Mischwälder ebenso wie kleine Feldgehölze, Parks, große und baumreiche Gärten - und nicht zuletzt auch Brachflächen mit dichterem und älterem Baumbestand.

Im Mittelmeerraum und in Kleinasien besiedelt der Eichelhäher bewaldete Hänge, Trockenwald, Bergwälder, Pinienbestände, Olivenhaine und andere Pflanzungen. Auch hier kommt er bisweilen in Stadtnähe vor.

In der skandinavischen Nadelwaldzone werden vor allem besonders nahrungsreiche Waldstandorte besiedelt, bevorzugt Kiefern-Fichtenwälder mit möglichst hohem Fichtenanteil.

In Sibirien lebt die Art offenbar hauptsächlich in Nadelwäldern.

In der Kaukasusregion und in China lässt sich eine Bevorzugung von Eichenwäldern erkennen, während in anderen Regionen Asiens keine Bevorzugung festzustellen ist. In den tropischen Regionen Südasiens besiedelt er trockene, subtropische Wälder, Bergwälder, offene Dschungel und Indaing-Wälder.

Die Höhenverbreitung ist lokal sehr unterschiedlich und offenbar meist von geeigneten Habitaten abhängig. In den europäischen Gebirgen siedelt er sich bis in Höhen zwischen 900 und 2000 m an, im Himalaya findet man ihn in bis zu 3300 m Höhe. In manchen Gebirgen fehlt er ganz, manchmal ist er nur an Hängen mit Südausrichtung zu finden.

In seinem Habitat verhält sich der Eichelhäher generell sehr unauffällig, wenn er nicht einen seiner Rufe ertönen lässt. Trotz seiner doch recht auffälligen Färbung kann er sich zwischen den Ästen bzw. in den Bäumen nahezu unsichtbar machen.

>Dieser attraktive Krähenvogel ist außerhalb der Brutzeit häufiger auch in kleineren, lockeren Gruppen zu beobachten. Hierbei handelt es sich dann um kleine Familientrupps oder um ziehende Individuen.

Die Nahrung des Eichelhähers ist - wie bei den meisten Nahrungsopportunisten innerhalb der Krähenverwandtschaft üblich - sehr vielseitig.

Zuerst ist hier der namensgebende Nahrungsbestandteil zu nennen - Eicheln. Diese werden (wie andere Nussfrüchte ebenfalls) in der Reifezeit gesammelt und zu einem Teil vor Ort gefressen. Zu einem großen Teil jedoch werden diese dann für einen späteren Zeitpunkt (z.B. einen schneereichen Winter) in verschiedenen Verstecken deponiert. Einige dieser Verstecke findet der Eichelhäher dann nicht wieder, so dass die versteckten Baumfrüchte dann im nächsten Frühjahr keimen können. So trägt G. glandarius zur Verbreitung der entsprechenden Baumarten bzw. zur Ausweitung der Laubwälder bei. Diese Eigenschaft teilt der Eichelhäher mit vielen anderen verwandten Krähenvögeln (z.B. Kolkrabe, Blauelster, Blau- und Diademhäher, etc.).

Als weitere Nahrung nimmt der Eichelhäher auch andere Früchte (Beeren, Obst), Insekten/Spinnentiere, kleine Wirbeltiere (Mäuse/Jungvögel/Gelege) und Aas zu sich.

Die Nistplatzwahl erfolgt vorwiegend durch das Männchen. Bevorzugt werden Standorte in den Wipfeln der unteren Baumschicht, wie etwa Unterwuchs oder Stangenhölzer, seltener steht es in Büschen. Die meisten Nester wurden in Höhen zwischen 1,5 und 8 m gefunden. In Ausnahmefällen gab es auch Nester in 30 m Höhe oder Bodenbruten. Das Nest ist gut im dichten Geäst verborgen, wobei die Wahl der Nestbäume meist auf die Zusammensetzung des jeweiligen Waldgebietes zurückzuführen ist. Bisweilen kann es zu lokalen Vorlieben kommen. So brütet der Eichelhäher mancherorts gerne in Fichten- und Tannendickichten, vermutlich eine Anpassung an Predation durch Habicht und Sperber. Gelegentlich werden alte Nester von anderen Vögeln wie Mäusebussard oder Elster angenommen, seltener finden Bruten in Halbhöhlen oder Nistkästen statt. Einige Nester wurden an menschlichen Gebäuden gefunden.

Der Eichelhäher schreitet für gewöhnlich später als andere Rabenvögel zur Eiablage. Diese findet meist erst bei völliger Laubdeckung statt, so dass der Zeitpunkt von Jahr zu Jahr um bis zu drei Wochen schwanken kann. Er liegt in Mitteleuropa zwischen Mitte April und Anfang Mai.

Das Nest, an dessen Bau sich beide Geschlechter beteiligen, besteht außen aus Zweigen und frischen Reisern, die nach oben und zur Nestmulde hin feiner werden. Bisweilen wird in dieser Schicht auch Erde verbaut. Die innere Schicht besteht aus feinen Zweigen von Laubbäumen, die Nestmulde wird mit Stängeln, Gräsern oder Fasern ausgekleidet. Am Grund der Mulde finden sich Moos, Blätter, Würzelchen und Rinde, am Rand wird sie mit feinem Material wie Federn, Haare, Fäden gepolstert. Der Außendurchmesser liegt zwischen 16 und 40 cm, die Nesthöhe bei 8,5 bis 26 cm. Die Mulde ist zwischen 5 und 9,5 cm tief.

Das Gelege besteht aus 4 bis 7 (seltener 4-8 und in absoluten Ausnahmefällen sogar bis zu 10 Eiern). Die Eiablage erfolgt im Intervall von 24 Stunden und die Bebrütung findet ab dem dritten oder vierten Ei statt. Sie dauert zwischen 16 und 17 Tagen, seltener länger.

Die Jungen schlüpfen meist innerhalb von 24 bis 30 Stunden, die Nestlingszeit dauert 20 bis 22 Tage. Nach dem Verlassen des Nestes werden die Jungen noch 3 bis 4 Wochen lang gefüttert.

Während der Eiablage kommt es recht häufig zum Verlust des Geleges durch Eichhörnchen, Bilche, Elstern oder andere Eichelhäher. Mit der Bebrütung und dem Zeitpunkt, zu dem das Blätterdach voll geschlossen ist, nimmt die Wahrscheinlichkeit von Verlusten ab.

Wie bei anderen Rabenvogelarten kommt es beim Eichelhäher im Frühjahr oft zu zeremoniellen Versammlungen, die bei dieser Art besonders häufig und lautstark ablaufen. Sie bestehen aus 3 bis 30, seltener bis zu 50 Vögeln und sind ab März, manchmal bis Mitte Mai oder bis in den Juni hinein zu beobachten. Bisweilen entstehen sie schon innerhalb heimziehender Trupps.

In den gemäßigten und warmen Regionen seines Verbreitungsgebietes ist der Eichelhäher Standvogel.

In den Brutgebieten mit einem strengen Winter bzw. in klimatisch und nahrungstechnisch vergleichbaren Regionen jedoch ist diese Art Teil-, Kurz- und Mittelstreckenzieher.

Der Eichelhäher besitzt eines der größten Verbreitungsgebiete europäischer Singvögel.

Seine Verbreitung umfasst Gesamt-Europa, Nordwest-Afrika (Marokko, Algerien, Tunesien), und setzt sich in einem breiten Gürtel ostwärts bis nach Asien fort. Man findet ihn sowohl im Nahen Osten als auch in Korea, Myanmar und Thailand.

Mehr über seine Verbreitung und Unterarten finden Sie unter:

Die IUCN / Birdlife International stuft den Eichelhäher global als "LC = Least Concern" - also als "Nicht bedroht" - ein.

Der Hauptfeind von G. glandarius ist in Europa der Habicht (Accipiter gentilis). Weiterhin ist auch der Uhu (Bubo bubo) dem Eichelhäher nicht abgeneigt. Auch Raubsäuger wie Füchse und Marder verschmähen den Eichelhäher als Nahrung nicht.

Der Mensch setzt dem Eichelhäher durch den zunehmenden Straßenverkehr zu.

Am häufigsten findet man Mauserfedern. Auch Rupfungen sind sehr zuverlässig zu finden, am besten sucht man in Mitteleuropa (und vergleichbaren Regionen) in Nadelwald-Feldgehölzen und in Unterwuchs-freien Fichten- und Kiefernforsten.

-

WA

nicht gelistet

-

Verordnung (EG) Nr. 865/2006

nicht gelistet

-

Bundesnaturschutzgesetz §44

besonders geschützt